Ausbildung und Militär

Julius Erbslöh besuchte in Barmen die Stadtschule und widmete sich dem Kaufmannsstande in Barmen und Hamburg. Nachdem er von 1833 bis 1834 als einjährig Freiwilliger bei der 2. Kompagnie des 16. Infanterie-Regiments in Düsseldorf gedient hatte, wurde er im Februar 1836 Landwehr-Offizier und war 1849 sechs Monate lang beim mobilen Landwehr-Bataillon Nr. 36 in Essen und 1850 Führer der von Elberfeld und Barmen kombinierten Kompagnie der Landwehr 2. Aufgebots.[3] In den Akten des Oberbürgermeisteramtes Barmen betreffend die Vorschläge und Ernennung der Landwehr-Offiziere steht in dem „Verzeichnis der sich zu Landwehr-Offizieren qualifizierenden Individuen“ am 16. Mai 1835:

„Erbslöhe, Julius, Kaufmann, Vice-Unteroffizier des 16. Infanterie-Regiments hat mehr wie 1000 Thaler Vermögen, Sprachkenntnisse französisch, Moralität sehr gut. Die Eltern sind todt.“

Kaufmann und Fabrikant

Im Jahre 1838 wurde Julius Teilhaber an der Elberfelder Firma seines Bruders Peter Wilhelm Erbslöh, die sich nunmehr „Gebrüder Erbslöh“ nannte und ein Handelshaus für Manufakturwaren darstellte. In dieser Firma wirkte er bis 1871, nachdem er seinen Anteil an seine Neffen Ludwig Wilhelm und Carl Emil Erbslöh übergeben hatte.

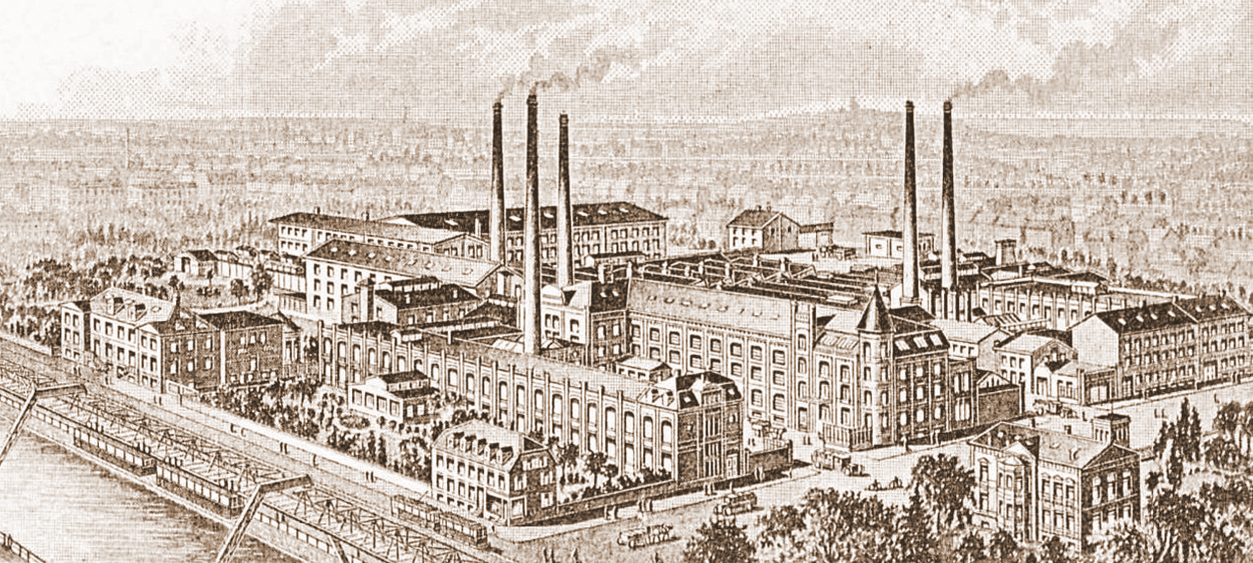

Weiterhin gründete Julius 1842 zusammen mit Carl Wolff eine Plättier-Fabrik in Barmen, die zwischenzeitlich als „Julius und August Erbslöh“ firmierte und heute noch als metallverarbeitende Erbslöh-AG in Neviges besteht. Sie kauften hierzu das Haus Schönenstraße 2, in dem früher eine Bandfabrik betrieben wurde. Das Haus hatte durch den dahinter fließenden Mühlengraben Wasserkraft und bestand aus einem großen Doppelhaus, das allein im ersten und zweiten Stock 24 Wohnräume hatte und in dessen einer Hälfte die Fabrikation betrieben wurde. Die andere Hälfte diente den Familien Julius und August Erbslöh lange als gemeinsame Wohnung.

Rücksichtnahme und strenge Regeln, zum Beispiel in der Benutzung der verschiedenen Gartenplätze oder der gemeinsam gehaltenen Equipage, waren erforderlich. „Der Hof mit den Nebengebäuden, der Remise, dem Pferdestall, der Obstgarten, vor allem aber der Mühlgraben, der zwischen dem Haupthaus und dem Fabrikgebäude floss, waren ein idealer Abenteuerspielplatz für die Kinder. Kletterübungen am riesigen Wasserrad, das „Schützen“ der Stauvorrichtungen galten als Mut- und Kraftprobe. Freiwilliges und unfreiwilliges Bad in dem damals noch glasklaren Wasser war ein besonderer Spaß“. Besonders prägend für den Werdegang von Julius’ Kindern, die zum Teil später mit der Leitung des Unternehmens betraut wurden, war die enge Verbindung von Haus und Fabrik nicht nur in räumlicher Hinsicht. Die Kinder nahmen selbstverständlich an den Festen und am Alltag der Arbeiter teil. Sie waren von klein auf in der Fabrik und in den Werkstätten zuhause. „Es war aber auch zu verführerisch, bald in der Schreinerei, bald in der Schmiede, bald in der Buchbinderei sich betätigen zu können und sich von den wohlwollenden Meistern zu mancherlei im späteren Leben nützlichen Handfertigkeiten anleiten zu lassen.“

Zuletzt lebte nur noch Julius’ Witwe Adelheid in dem Hause, das später abgerissen wurde, um neuen Fabrikgebäuden Platz zu machen.

Quelle: Wikipedia